経度の発見と“計算狂時代”――大工の手が未来を変えた話

こんにちは、せとうち不動産です。

今日は不動産ではなく、海の上の話をひとつ――。

もし、あなたが大海原を渡る船乗りだったら、自分が“今どこにいるか”をどうやって知りますか?

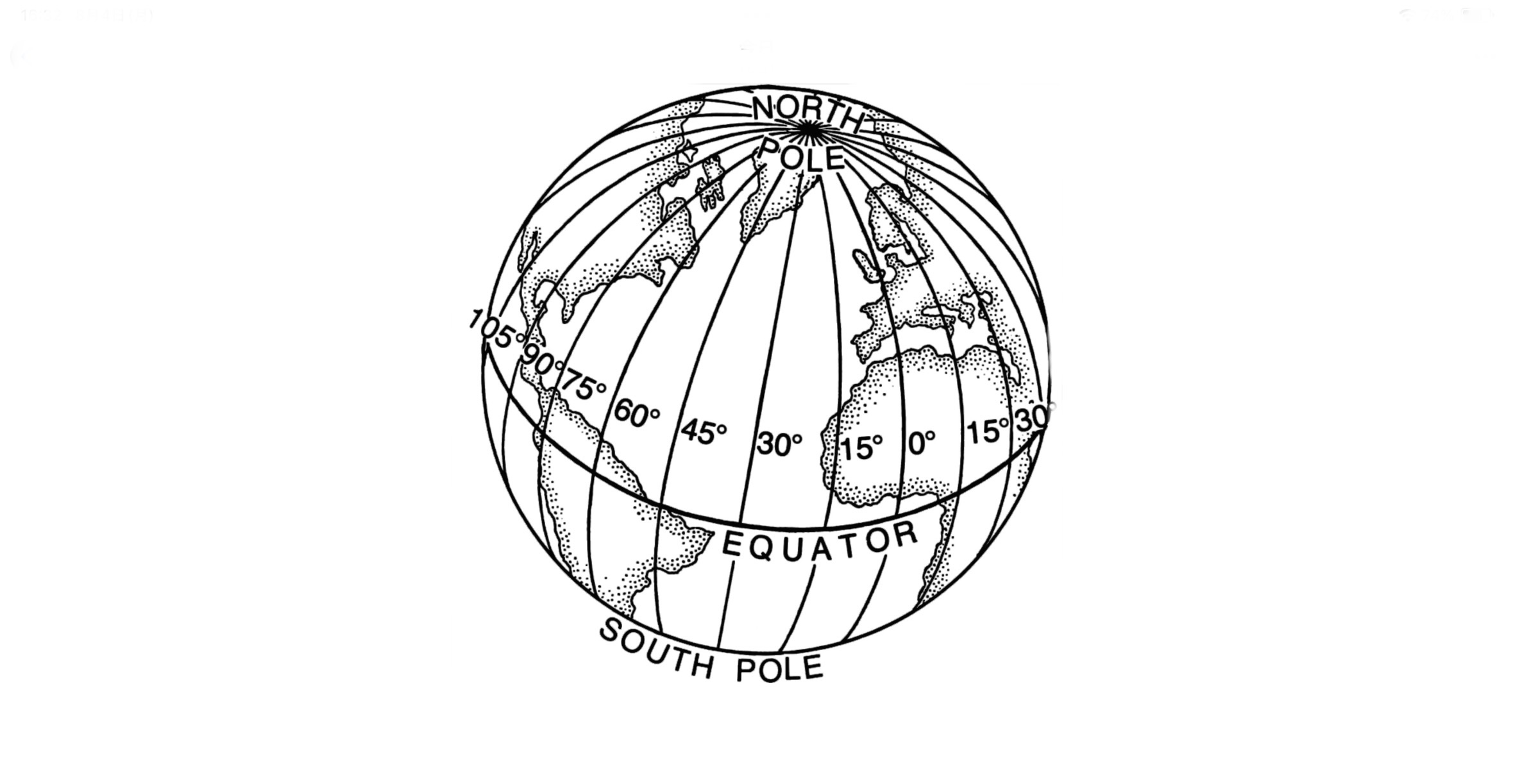

「北極星の高さを測れば、緯度(南北の位置)はわかる」――これは昔から知られていた知識。

でも、「東西の位置」、つまり経度を知るのは、そう簡単ではなかったのです。

そしてこの「経度問題」は、ただの航海の不便では済みませんでした。

間違えば座礁し、命を落とす。

国家の勢力図も、航海技術によって変わる。

つまり、経度を正確に測れる国が、世界の覇権を握る時代だったのです。

経度を知る2つの方法

経度を測る方法として、理論的には次の2つがあります。

① 天体の観測による方法

② 正確な時計で時間差を測る方法

この2案をはっきり示したのは、あのガリレオ・ガリレイでした。

しかし問題は「実用化」です。特に②の「時計」は難関でした。

当時の時計は振り子式。陸上ではそれなりに正確でも、海の上で船が揺れるとダメ。

では、どうすれば「海の上で狂わない時計」が作れるのか?

大工ジョン・ハリソン登場

この難題に挑んだのが、イギリスの大工ジョン・ハリソンです。

建築や家具をつくる職人でありながら、彼は「時間」をつくることに人生をかけました。

まず彼が作ったのが「H-1」。

真鍮と鉄、そして木製の歯車を使って、温度や湿度による狂いを補正。

さらに、船の揺れに影響されないよう、振り子ではなくぜんまいの力で動く仕組みを採用しました。

その後、H-2、H-3と試作を重ね、最終的に完成したのが「H-4」。

なんと航海81日間でわずか5秒の誤差という驚異的な精度を実現したのです。

これによって、ようやく“時計で経度を知る”ことが可能になりました。

そう、未来を変えたのは、船乗りでも科学者でもなく、大工の手だったのです。

経度測定と「20,000ポンドの賞金」

ハリソンが目指していたのは、イギリス政府が1714年に制定した「経度法」による賞金2万ポンド。

現代価値でいえば数億円規模の報酬です。

この法は、経度を正確に測定できる技術を確立した者に対し与えられるもので、国家の存亡がかかった案件でした。

ニュートン、ガリレオ、カッシーニ、ホイヘンス――

そうそうたる天文学者や物理学者たちが挑んでも解決できなかったこの難問に、大工ハリソンが答えを出した。

ですが、受賞までには多くの政治的・制度的ハードルもあり、全額が与えられるのは彼の死の直前となります。

グリニッジ天文台とGMT

ハリソンのH-4が成功したあと、イギリスは経度の基準地をロンドン郊外のグリニッジ天文台に設定しました。

ここが**GMT(グリニッジ標準時)**の由来。

この基準が世界中に広がった結果、私たちは今、

「日本標準時はGMT+9時間です」と言えるようになったわけです。

つまり、経度と時間は、深く結びついているんですね。

不思議に思われるかもしれませんが、

「人が、未知の場所で、今いる“位置”を知ろうとする努力」

これは、私たち不動産の仕事にも通じてます。

例えば、「この土地は、どこにあるのか?」「どんな歴史をもっているのか?」「いま、どんな価値があるのか?」

それらを一つ一つ確かめながら、私たちは家や暮らしの“地図”を描いていくのです。

そして時には、ジョン・ハリソンのような「大工さん」と一緒に、

新しい時計――ではなく、新しい住まいを作るお手伝いもしています。

最後に

かつて、海の上で自分の「位置」を知ることは命がけでした。

それを救ったのは、狂わない時計と、一人の大工の執念。

今、私たちはGPSという技術で、スマホ片手に正確な場所を知ることができます。

でも、昔の人たちの「知ろうとする意志」は、現代にも大切にしたい価値だと思いませんか?

せとうち不動産は、陸の上で「位置」と「時間」に向き合いながら、

あなたの未来の“航海”を支える地図作りをお手伝いしていきたいと思っています。

【本日の一曲】

Robert Glasper / G & B