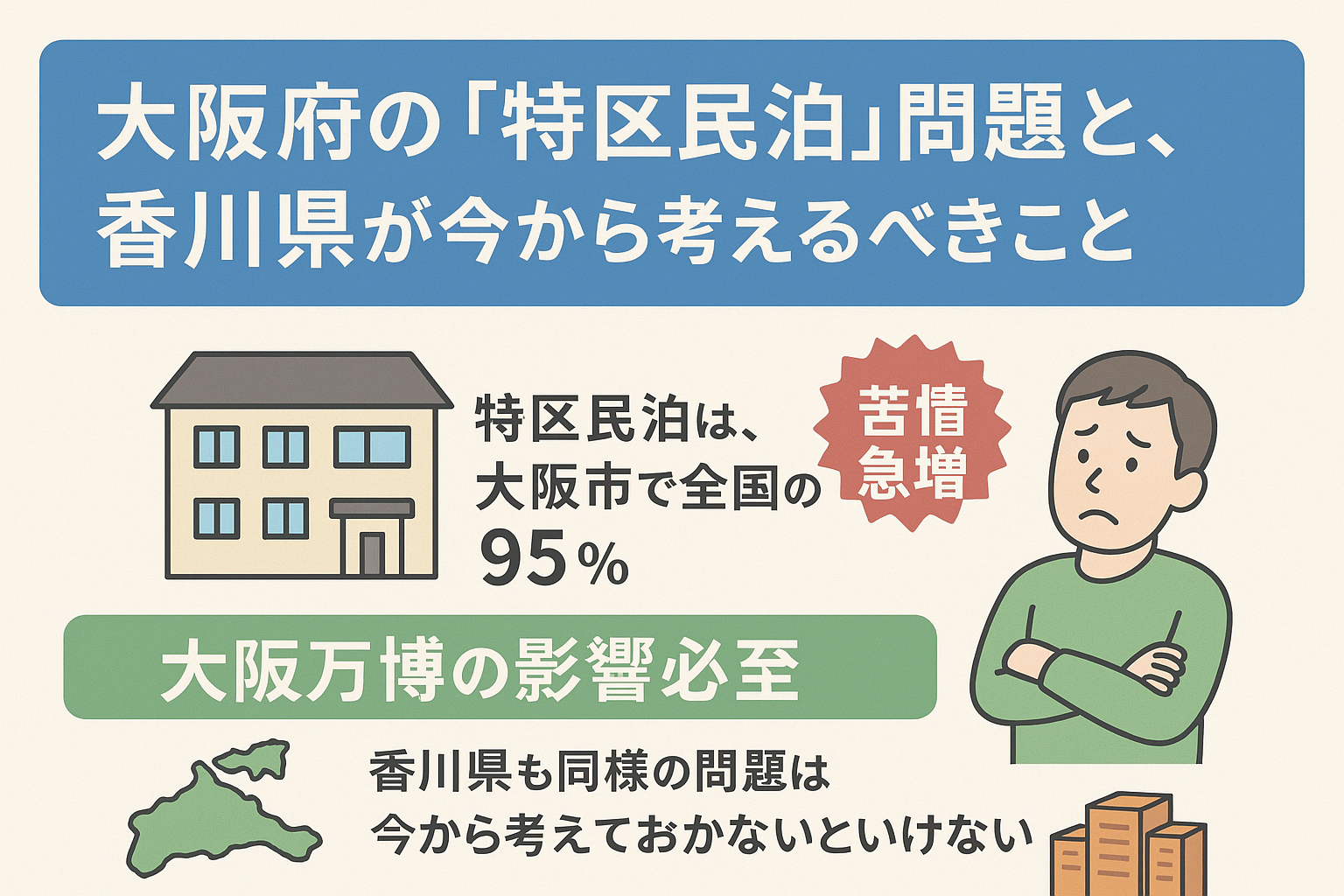

大阪府の「特区民泊」問題と、香川県が今から考えるべきこと

インバウンド(訪日外国人)の増加を受けて導入された「特区民泊」。国家戦略特別区域法に基づく民泊制度は、宿泊需要に対応する画期的な規制緩和として注目されました。特に大阪市では、全国の特区民泊の95%が集中するという異常な状況に──。大阪万博の開催もあり、再び宿泊需要のピークが訪れる今、大阪の課題は香川県にも他人事とは言えません。

特区民泊とは? 制度の概要と、大阪での実情

「特区民泊」は、国家戦略特区で旅館業法の特例として認定されることで、住居用の部屋を宿泊施設として運用できる制度です。旅館業より柔軟な認定で、年間営業日数の上限なし・1件あたりの部屋数上限なしなど、採算性の高い条件が整えられています。

この制度を活用できるのは指定地域に限られますが、大阪市が認定した特区民泊は2025年4月末で全国の約95%、つまり6,194件に上ります。これは全国合計6,542件の圧倒的多数を占める状況です。

制度の採用後、住民からの苦情が急増。ごみや騒音、説明不足に関する苦情は4.5倍に膨れ上がっていると報道され、専門対策チームが立ち上がるなど行政対応が追いつかない事態になっています。

住民との調整不足が引き起こす摩擦:ケーススタディ

大阪市此花区にある新築マンション(200室以上)をまるごと「特区民泊」にする計画が、住民の反発を呼びました。周辺住民による署名は21,000筆超にもなり、“制度の欠陥”を訴える声が強まっています。

事業者側は、住民説明や防犯カメラの設置など対応する姿勢を見せていますが、「新築マンション全室を宿泊施設にする」という構造的な制度の穴を指摘する声は収まりません。

インバウンドと万博に備える:香川県はどう準備すべきか

一方で香川県は現在、国家戦略特区の対象ではありませんが、民泊新法(住宅宿泊事業法)によって民泊事業が成長中です。高松市や琴平町の観光地には古民家民泊が増え、瀬戸内国際芸術祭や讃岐うどん目的の短期滞在者など、観光需要は継続して高まっています。

香川県では住専地域における営業時間制限、近隣住民への事前説明、苦情対応体制など、条例に基づく規制整備も進んでおり、一定の防御策が構築されています。

今後、大阪万博による関西圏の宿泊圧迫が香川県にも影響することが予想されます。制度の穴を先に検討し、現地住民との調整が円滑になるような仕組みづくりが求められます。

規制緩和は“バランス”が命

大阪市の事例は、インバウンドに対応する規制緩和が住民生活との調和を欠くと反発を招くことを示しました。

観光振興は重要ですが、住民の安心・安全とのバランスをどう設計するかが制度設計の肝です。

香川県では現時点で対応策が進んでいますが、「制度の穴」を意識的に検討し、万博期を含めた今後のインバウンド対応の下地を整えておくことが重要です。

経済効果と住環境の両立を目指し、住民・行政・事業者が一体となって取り組む姿勢こそ、これからの観光地には必要と言えるでしょう。

【本日の一曲】

Devo / Girl U Want (2009 Remaster)