なぜ併記で南海トラフ地震発生確率を発表?

―南海トラフ地震の発生確率改定から考える―

■はじめに

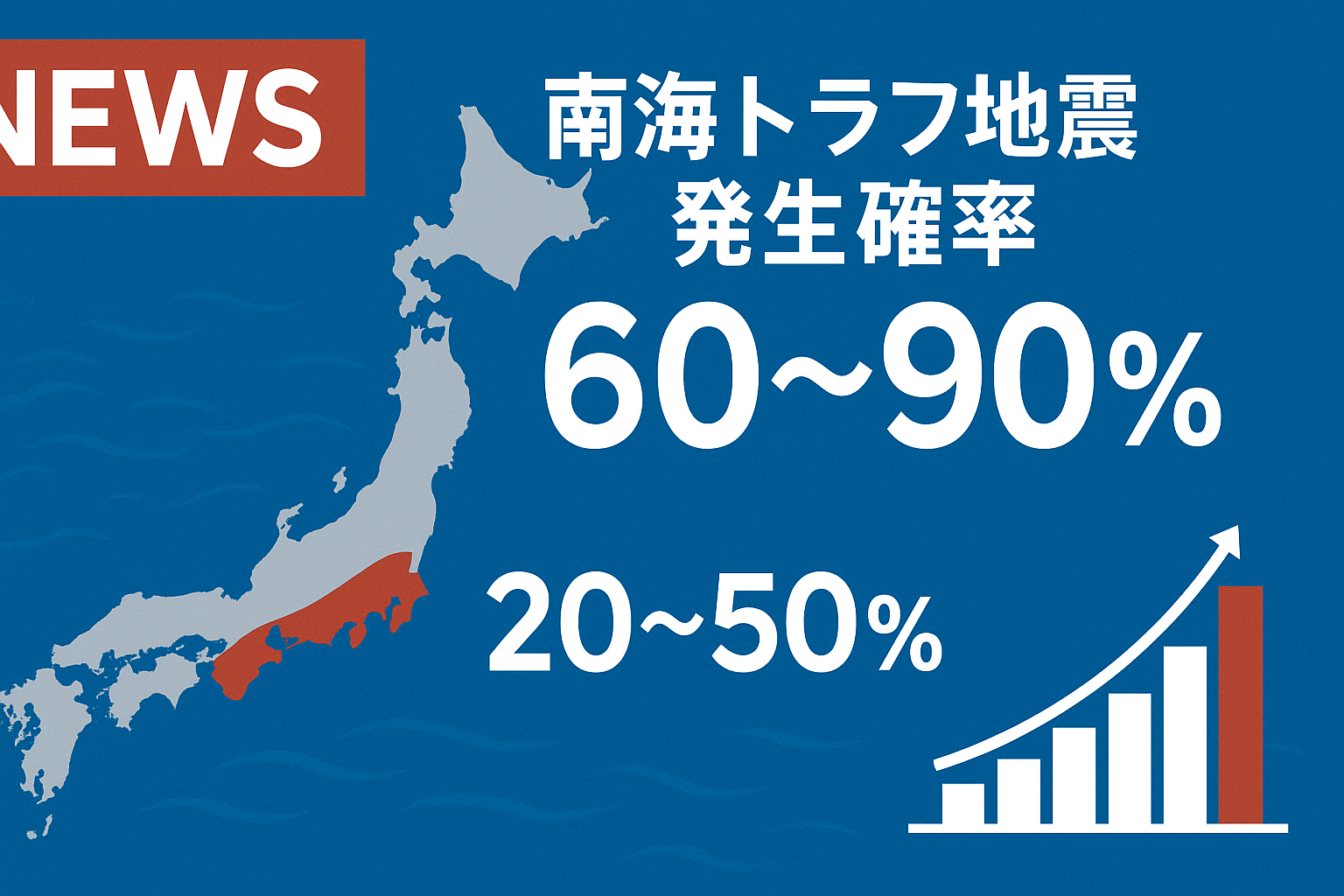

先日、政府の地震調査委員会が発表した「南海トラフ地震発生確率の改定」に、多くの人が首をかしげました。これまで「30年以内に80%程度」とされてきた確率が、今回は「60〜90%」と「20〜50%」という二つの数字で併記されたのです。

「結局、どっちなんだ」「むしろわかりにくくなった」という声が、SNSやメディアを通じて噴出しました。

このニュースは単なる確率改定ではありません。私たちが「防災情報」をどのように受け取り、どのように活用すべきか、そして学者やメディアのあり方を問い直す一つのきっかけになります。

■なぜ確率が二つになったのか

南海トラフ地震とは、東海沖から九州沖まで広がる海底プレートの境界で発生する巨大地震のことです。1707年の宝永地震、1944年の昭和東南海地震、1946年の昭和南海地震など、90〜150年の周期で繰り返し発生してきました。発生すれば津波・火災・ライフラインの寸断など甚大な被害が想定され、政府は最悪のケースで死者29万8千人、経済被害最大292兆円超と試算しています。

これまで地震調査委は、過去の発生間隔や地盤の隆起など複数のデータを組み合わせ、「今後30年以内に80%程度」という高い発生確率を提示してきました。しかし近年、室戸市室津港の隆起量データに不確実性があることを指摘する論文が発表され、統計モデルの見直しが迫られました。

その結果、過去データを多角的に見直した「60〜90%程度以上」という数字と、過去6回の地震発生間隔だけに基づく「20〜50%」という数字の両方が提示されることになったのです。調査委は「科学的に優劣はつけられない」として二つを併記しました。

■「高い方が安全」ではなく「わかりにくくなる」問題

学術的には確率に幅を持たせることは正しい姿勢です。しかし、一般市民にとっては「結局どのくらい危ないのか」が見えにくくなりました。

これまでの「80%程度」という数字は、国民に強い危機感を与え、防災対策を促す効果がありました。しかし同時に「発生確率が高い方が責任を回避できる」という暗黙の事情も見え隠れします。

「もし地震が起きなかったらどうする?」よりも、「もし低い確率を公表して起きてしまったらどう責任を取る?」という心理が、学者やメディアの側に働いている様な気がします。その結果、「高い確率を出しておけば安心(責任回避)」という構造ができあがり、国民には「いつか必ず起きる」というメッセージだけが残ってしまいました。

■「確率の低さ=安全」ではない

ここで忘れてはならないのは、発生確率が低くても大地震は起きる、という事実です。東日本大震災が起きる前、福島県沖の日本海溝は「30年以内の発生確率7%以下」とされていました。それでもM9.0の巨大地震が起き、甚大な被害をもたらしました。

確率とは、あくまで「目安」であって「保証」ではありません。これは私たちが「ない事の証明」ができないことと同じ構造です。コロナウイルス感染のPCR検査も「陰性=絶対感染していない」ではないのと似ています。「ないこと」は確認しきれないけれど、「あること」は一度でも確認できれば「ある」と言える。

■防災対策は「確率にかかわらず」必要

南海トラフ地震は発生すれば日本社会に計り知れない影響を与えます。だからこそ、確率の数字だけに振り回されるのではなく、常に一定の備えをしておくことが重要です。

- 家庭でできる備え:非常用持ち出し袋、水・食料・薬の備蓄、家具の固定

- 自治体・企業でできる備え:避難計画、訓練、防災グッズの配備、BCP(事業継続計画)の策定

- 心の備え:「いつか起きる」ではなく「今起きるかもしれない」という意識

確率の数字はあくまで参考にしつつ、自分たちができる準備を淡々と進めていくことが、最終的に命と生活を守ります。

■多様な観点からニュースを見る習慣を

今回の「確率併記」は、国民にとっては混乱材料にも見えますが、同時に「私たち自身が数字をどう受け止めるか」を問いかけているともいえます。学者やメディアに「正しい数字だけを期待する」だけでなく、その背景や意図、限界を理解する視点を持つことが、これからの防災社会に不可欠です。

「伝えること」が目的だったはずの数字が、いつのまにか「発信者の保全」が優先されていないか?――この問いを、私たち一人ひとりが意識してニュースを読み解く時代が来ています。

最後に

発生確率の数字をめぐる議論は、実は「私たちの情報リテラシー」の問題でもあります。数字の背後にある構造を読み解きつつ、最終的には自分自身と家族を守る備えを着実に進めていきましょう。

【本日の一曲】

Ramp – Daylight