建設資材価格の上昇が止まらない ― 暮らしにじわりと広がる影響

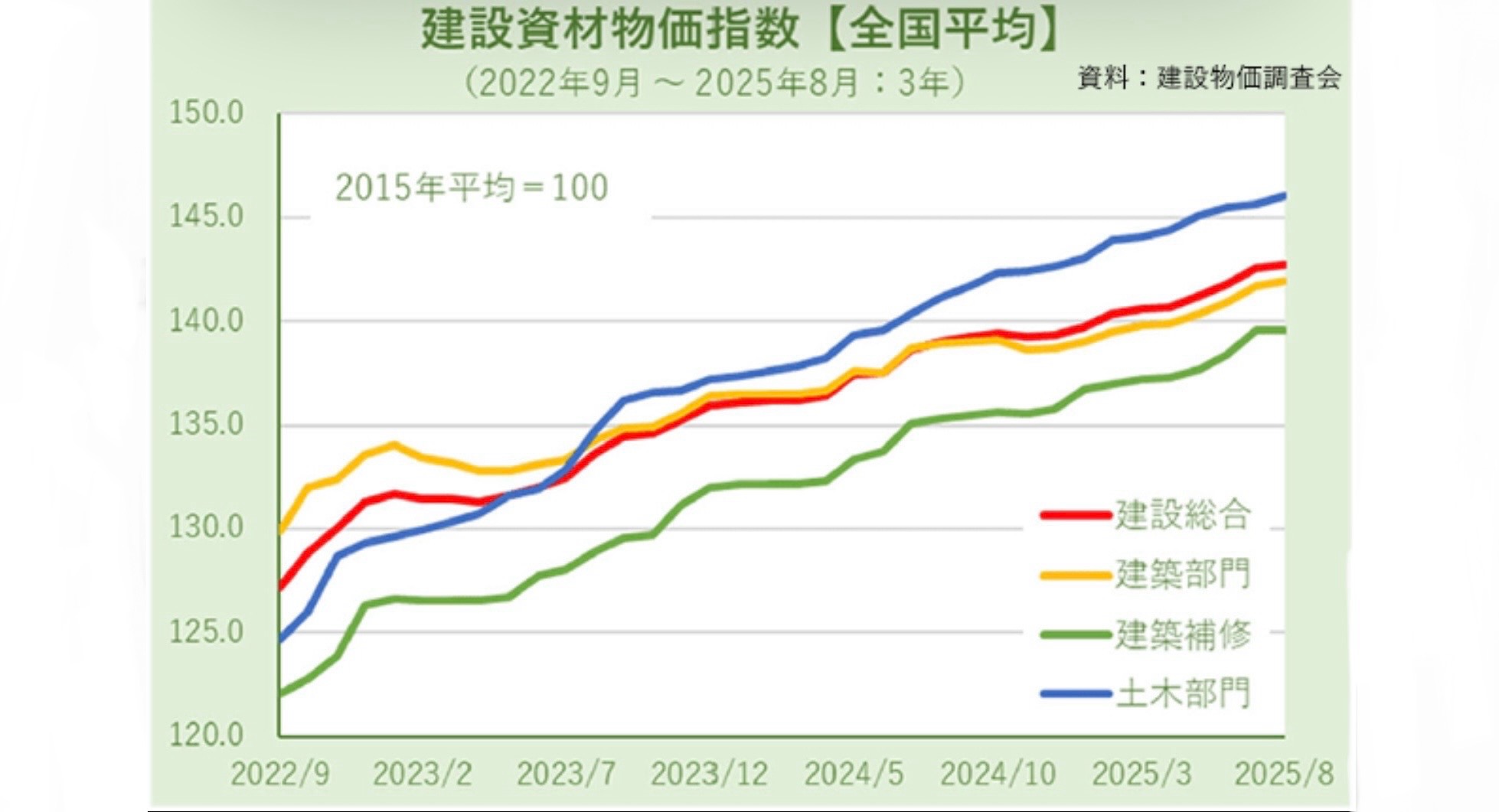

「物価が高いなあ」と感じることが日常的になってきました。特に建設の世界では、その実感が数字としてもはっきりと表れています。建設物価調査会が公表した最新の「建設物価建築費指数」によると、2025年8月の建設総合平均は 142.8。基準となる2015年を100とした場合、ちょうど10年で 1.4倍 になった計算です。

私たち消費者にとって「1.4倍」というのは決して小さな変化ではありません。もし収入も同じく1.4倍に伸びていれば、負担感はそれほど大きくならなかったかもしれません。しかし、四国のような地方都市に暮らす私たちにとって、収入の伸びはそこまで追いついていないのが現実です。だからこそ、この数字が「確かに価格が高く感じる」という実感に直結してしまうのです。

9カ月連続の上昇 ― どこまで続くのか

2025年8月時点で、建築部門の指数は 141.9 とこちらも上昇傾向。建築補修に至っては 139.6 で前年同月比 3.1%増。いずれも9カ月連続で上昇しているのです。

特に目立つのは木製品。内装用ボード類などが大きく値上がりしています。背景には、大手メーカーが抱える製造コスト増があり、それが全国的に浸透してしまったことが理由の一つ。加えて、燃料油や機械ポンプなどの価格上昇も重なり、建設に必要なあらゆる資材が「少しずつ高くなっている」現状があります。

東京都の例を挙げると、「鉄スクラップ」は3万2000円/トン、「配管用炭素鋼鋼管(ガス管)」は7340円/本といった具合に上昇。反対に、需要の減少で「異形棒鋼」や「H形鋼」などは下落しているものの、全体的な流れとしては上昇基調が続いています。

背景にあるのは「世界の揺らぎ」

この物価上昇を語るうえで欠かせないのが、ここ数年の世界的な出来事です。

- 新型コロナウイルスによる供給網の混乱

物流の停滞、人手不足、輸入コストの増加。世界的に経済活動が止まったことで、資材調達の難しさが一気に表面化しました。 - ロシア・ウクライナ戦争

エネルギー価格や原材料価格を押し上げる大きな要因になりました。特に燃料油の高騰は輸送費や製造コストに直結し、建設資材価格をじわじわと押し上げています。

こうした外的要因は、地方であっても容赦なく影響を与えます。香川県や四国に住んでいても、材料を運んでくるトラックの燃料費が上がれば、建築現場の見積もりに反映されます。世界のニュースが、自分たちの暮らしや住まい計画に直結しているのを肌で感じざるを得ません。

四国の暮らしにどう影響しているか

都市部と地方では、影響の受け止め方にも違いがあります。たとえば東京や大阪では、賃金の上昇や仕事の多様さがある程度支えになります。しかし四国では、給与水準はそれほど伸びておらず、物価だけが上がる状況に直面しています。

住宅を新築する際の資材コストは、10年前と比べて確実に膨らみました。木造住宅を建てる場合でも、柱・梁に使う木材、断熱材、ボード類、さらには外装や内装の仕上げ材まで、すべてが値上がりしています。結果として、同じ広さ・同じ仕様の家を建てるのに必要な金額は、数百万円単位で増えているのです。

さらにリフォーム・リノベーションの場面でも影響は大きく、ちょっとした内装補修や外壁塗装にかかる費用も上昇。以前なら予算内で収まっていた工事が、見積もりを取ると「思った以上に高い」と感じるケースが増えています。

「建てたい」と「建てられる」の間で

家を建てたい、リフォームしたいと思う気持ちと、実際にかかるコストの間には、年々大きなギャップが広がっているように思えます。特に若い世代のご夫婦にとっては、収入が急激に伸びないなかで「今の相場では手が出ない」と感じることもあるでしょう。

こうした状況だからこそ、資金計画の大切さが増しています。単に住宅ローンを組むだけでなく、補助金や税制優遇をうまく活用したり、ライフスタイルに合わせて本当に必要な部分に予算を集中させる工夫が欠かせません。

また、工務店や不動産会社と相談しながら、無理のない計画を立てることが安心につながります。価格が上がっているからこそ「どのタイミングで建てるか」「どこに重点を置くか」を一緒に考えることが求められているのです。

今後の見通しと向き合い方

直近の予測では、アスファルトなど一部資材の上昇が見込まれる一方で、鉄鋼製品は下落が予想されています。つまり「資材全体が一方的に上がり続ける」というよりは、品目ごとにばらつきが生まれている状況です。

しかし、長期的に見れば「建設コストは以前より高止まりする」傾向が続くでしょう。人口減少が進む地方では住宅需要も大きくは増えませんが、それでも一定の住まいニーズはあり、そのたびに高い資材を調達する必要があります。

だからこそ大事なのは、正しい情報を持ち、冷静に判断すること。必要なときに必要な住まいを確保できるように、日頃から家計を整え、将来の暮らしを見据えた計画を立てておくことが、これまで以上に重要になってきます。

おわりに

2015年を基準にした「建設物価建築費指数」が 142.8 まで上昇した今、私たちの暮らしは確実にその影響を受けています。収入が追いつかないなかでの物価上昇は厳しい現実ですが、同時に「どう暮らしを守るか」を考えるきっかけにもなります。

資材が高いから家づくりを諦めるのではなく、どうしたら無理なく実現できるかを工夫する。これからの住まいづくりは、そんな視点が一層大切になっていくはずです。

■■出典:一般財団法人 建設物価調査会 https://www.kensetu-bukka.or.jp/business/so-ken/shisu/shisu_shizai/

【本日の一曲】

Father MC / I’ll Do 4 U